In der Welt des Ausdauersports liegt der Unterschied zwischen einer persönlichen Bestleistung und einem enttäuschenden Ergebnis oft in der Ausführung des Rennens und nicht in der Fitness. Selbst die am besten trainierten Athleten können ins Straucheln geraten, wenn sie ihre Anstrengungen während eines Wettkampfs nicht richtig einteilen. An dieser Stelle kommt der strategischen Tempogestaltung - insbesondere der Kunst des negativen Splits - eine entscheidende Bedeutung zu.

Das Konzept klingt einfach: Laufen Sie die zweite Hälfte Ihres Rennens schneller als die erste. Doch laut einer 2013 im Journal of Strength and Conditioning Research veröffentlichten Studie, in der über 300.000 Marathonleistungen analysiert wurden, erreichen nur 5,6 % der Läufer erfolgreich einen negativen Split. Was unterscheidet diese Spitzenläufer vom Rest? Die Antwort liegt zunehmend in datengesteuerter Ausführung und Echtzeit-Feedback.

Die Wissenschaft des Renntempos

Energiesysteme verstehen

Die menschliche Leistungsfähigkeit hängt von drei primären Energiesystemen ab:

- Phosphagen-System: Liefert sofortige Energie für 10-15 Sekunden maximaler Anstrengung

- Glykolytisches System: Treibstoff für moderate bis hochintensive Anstrengungen von bis zu 3 Minuten Dauer

- Aerobes System: Ermöglicht längere, anhaltende Anstrengungen durch effiziente Sauerstoffnutzung

Jede Wettkampfdistanz erfordert ein einzigartiges Gleichgewicht zwischen diesen Systemen. Marathonläufer verlassen sich in erster Linie auf den aeroben Stoffwechsel, während bei Mittelstreckenläufen ein strategischer Einsatz von aeroben und anaeroben Ressourcen erforderlich ist.

Im International Journal of Sports Physiology and Performance (2019) veröffentlichte Forschungsergebnisse zeigen, dass eine optimale Leistung aus der Ausgewogenheit dieser Energiesysteme während des gesamten Rennens resultiert, ohne dass ein einzelnes System zu früh erschöpft wird. Dieses wissenschaftliche Verständnis bildet die Grundlage für intelligente Strategien für das Renntempo.

Die Kosten der frühen Fehler

Schlechte Entscheidungen über das Tempo in der Anfangsphase eines Rennens können verheerende physiologische Folgen haben:

- Vorzeitiger Glykogenabbau: Ein zu schneller Start kann die Kohlenhydratverwertung um 15-20 % beschleunigen.

- Frühe Laktatakkumulation: Eine übermäßige frühe Intensität führt zu einer Laktatansammlung, deren Verarbeitung viel Energie erfordert.

- Neuronale Ermüdung: Höhere als nachhaltige Leistungsabgaben führen zu einer Ermüdung des zentralen Nervensystems, die während des gesamten Rennens anhält.

Studien des European Journal of Applied Physiology zufolge kann jede 5 %ige Steigerung des Tempos über die Laktatschwelle in der Anfangsphase eines Ausdauerwettbewerbs die Gesamtleistung bis zur Ziellinie um 2 bis 3 % verringern. Für einen 3:30-Marathonläufer bedeutet dies einen Verlust von fast 7 Minuten.

Strategien für das Renntempo: Ein umfassender Leitfaden

Negative Aufteilung

Bei der negativen Split-Strategie wird die zweite Hälfte eines Rennens schneller absolviert als die erste. Dieser Ansatz spart früh Energie und nutzt die Fähigkeit des Körpers, Laktat effizienter zu verarbeiten, wenn er nicht überlastet ist.

Vorteile:

- Verhindert frühzeitigen Glykogenabbau

- Schafft einen psychologischen Vorteil, wenn man Konkurrenten zu spät überholt

- Verringert das Risiko, "gegen die Wand zu fahren"

Ideal für: Marathons, Halbmarathons und längere Triathlons

Beispiel für Zwischenzeiten für einen 3:30-Marathon:

- Erste Hälfte: 1:46:30 (8:08 min/Kilometer)

- Zweite Hälfte: 1:43:30 (7:54 min/Kilometer)

Gleichmäßiges Tempo

Diese Strategie zielt darauf ab, während des gesamten Rennens eine gleichmäßige Leistung zu erbringen. Laut einer Analyse in der Zeitschrift Sports Medicine aus dem Jahr 2020 führt ein gleichmäßiges Tempo bei Wettkämpfen, die länger als 2 Minuten dauern, zu den effizientesten Leistungen, da es den Sauerstoffverbrauch optimiert und die Stoffwechselschwankungen minimiert.

Vorteile:

- Effizienter Stoffwechsel

- Leichtere mentale Ausführung

- Ermöglicht vorhersehbare Fertigstellungszeiten

Ideal für: 5K- bis 10K-Läufe, Triathlon über die olympische Distanz

Positive Aufteilung

Der positive Split (schneller starten und allmählich langsamer werden) ist zwar für eine optimale Leistung weniger beliebt, kann aber in bestimmten Situationen sinnvoll sein, insbesondere bei taktischen Rennen oder wenn die Streckengeografie dies erfordert.

Vorteile:

- Bestimmt die Position bei überfüllten Starts

- Nutzt die frühe Verfügbarkeit von Energie

- Passt sich den anspruchsvollen Streckenmerkmalen an

Ideal für: Leichtathletikveranstaltungen, Bergab- und Bergaufstrecken

Variable Schrittfolge

Dieser ausgeklügelte Ansatz passt das Tempo je nach Gelände, Bedingungen und Renndynamik an. Eine Studie aus dem Jahr 2018, die im Journal of Applied Physiology veröffentlicht wurde, ergab, dass Spitzenläufer ihr Tempo auf natürliche Weise um 3 bis 5 % an die Topografie der Strecke anpassen, und zwar eher mit optimierter Anstrengung als mit konstanter Geschwindigkeit.

Vorteile:

- Passt sich der Geografie des Kurses an

- Behält die physiologische Leistung trotz wechselnder Bedingungen bei

- Optimiert den Energieaufwand

Ideal für: Trailrunning, Radrennen und technisch anspruchsvolle Strecken

Herzfrequenz-basierte Stimulation

Anstatt sich auf Geschwindigkeit oder Leistung zu konzentrieren, nutzt diese Strategie die kardiovaskuläre Reaktion, um die Anstrengung zu messen, wodurch die physiologische Nachhaltigkeit unabhängig von den Umweltbedingungen gewährleistet wird.

Vorteile:

- Berücksichtigung von Umweltfaktoren (Hitze, Feuchtigkeit)

- Passt sich den täglichen Schwankungen der körperlichen Bereitschaft an

- Verhindert Überanstrengung unter schwierigen Bedingungen

Ideal für: Rennen bei heißem Wetter, Ultra-Ausdauer-Veranstaltungen

Die Revolution der Echtzeitdaten

Von der Theorie zur Praxis

Das Verständnis dieser Strategien ist zwar von entscheidender Bedeutung, doch ihre präzise Ausführung während der körperlichen und geistigen Belastung eines Wettkampfs stellt eine große Herausforderung dar. Herkömmliche Methoden beruhen auf regelmäßigen Blicken auf am Handgelenk getragene Geräte - ein Prozess, der sowohl physische als auch kognitive Störungen verursacht.

Untersuchungen im Journal of Sports Sciences zeigen, dass die Kontrolle eines Geräts am Handgelenk während des Laufens:

- Beeinträchtigung der Laufökonomie um 2-4% während der Prüfbewegung

- Erzeugt kurzzeitige Herzfrequenzspitzen von durchschnittlich 3-5 bpm

- Erfordert 6-8 Sekunden kognitive Verarbeitung zur Interpretation und Anwendung der Daten

- Tritt bei durchschnittlichen Läufern etwa 20-30 Mal während eines Marathons auf.

Diese Unterbrechungen summieren sich. Eine biomechanische Analyse aus dem Jahr 2021 ergab, dass Läufer, die ihre Handgelenksgeräte überprüfen, häufig Probleme haben:

- Erhöhung des Sauerstoffverbrauchs um insgesamt 1,2 %.

- Zusätzliche vertikale Schwingung von durchschnittlich 2,3 cm während der Kontrollphasen

- Geänderte Schrittmuster für 3-5 Schritte nach jeder Prüfung

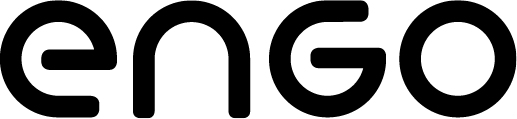

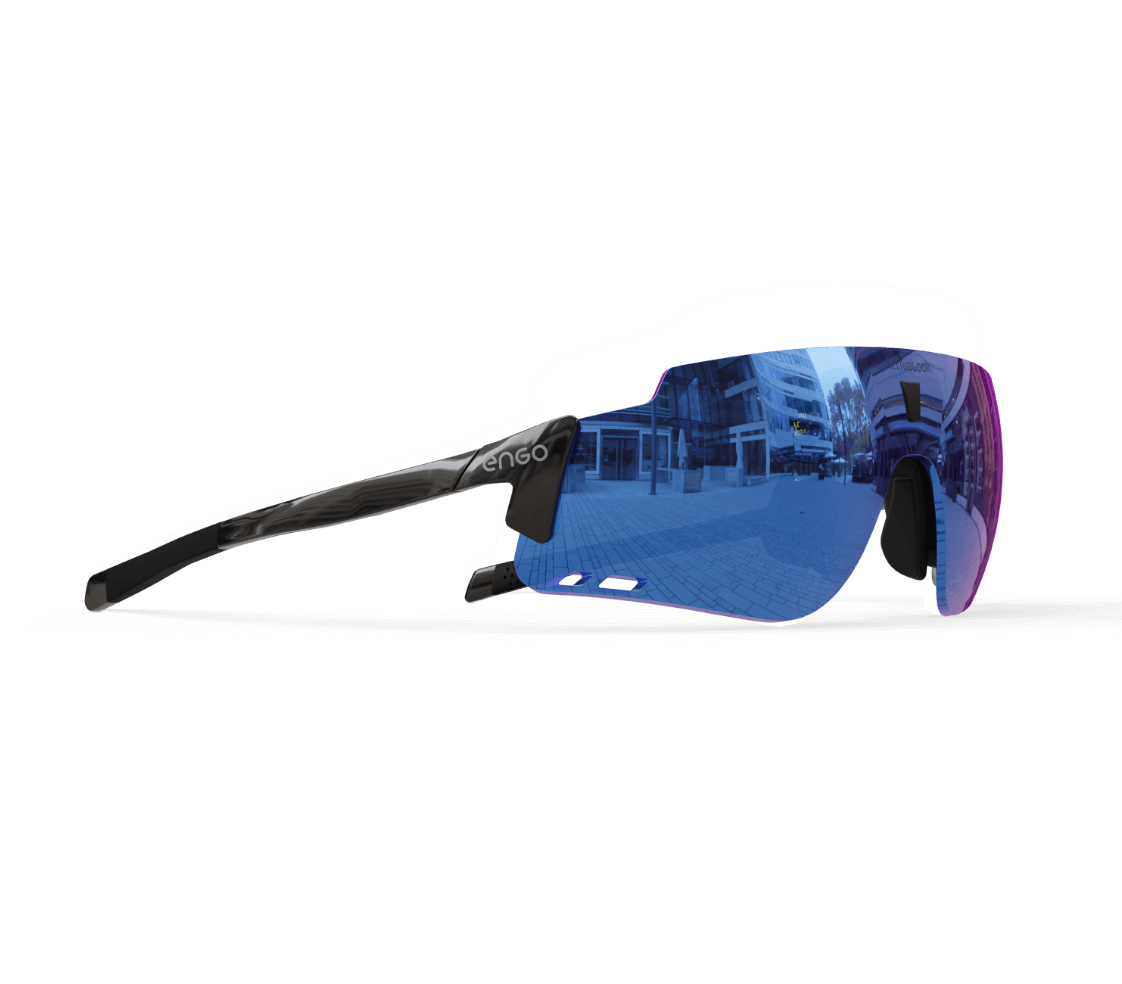

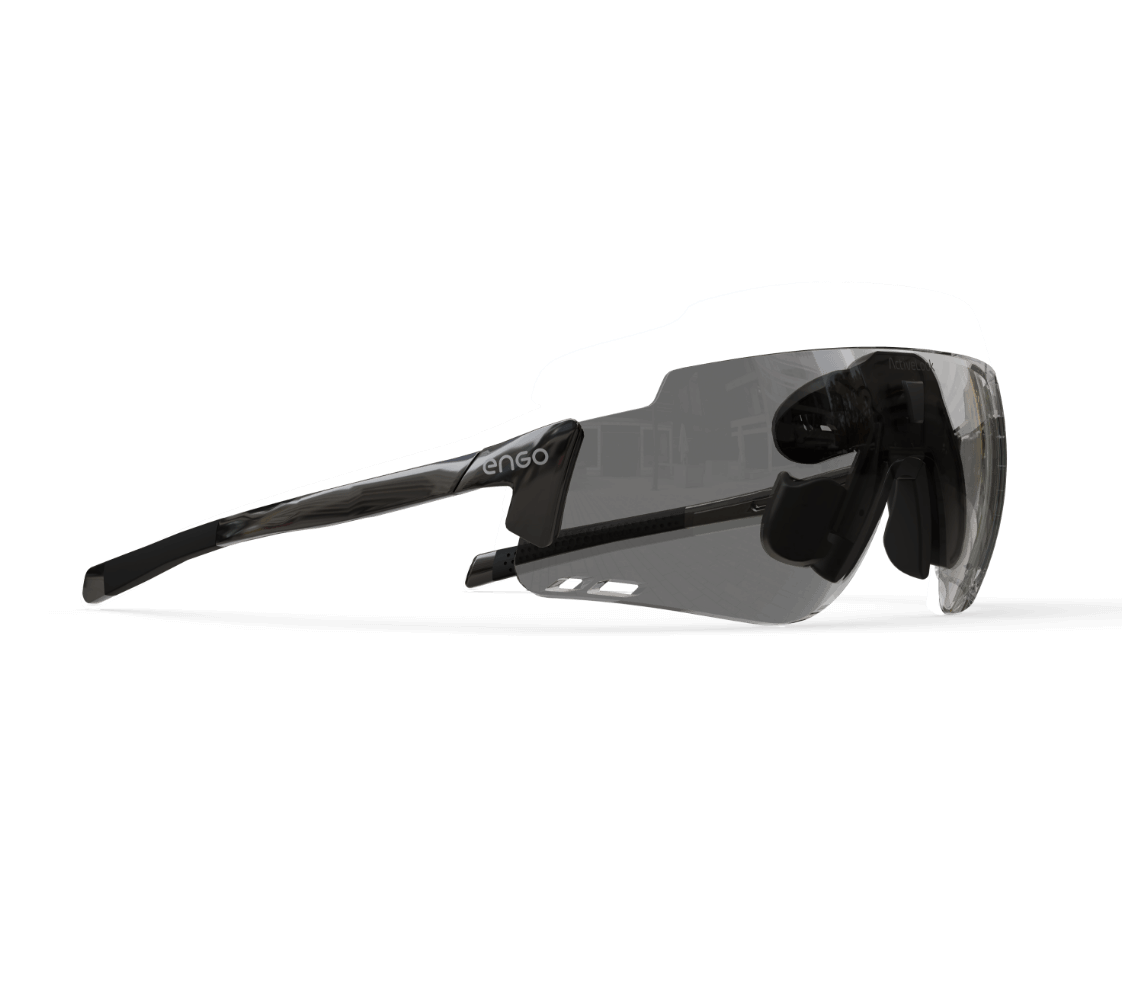

Der ENGO

ENGO beseitigen diese Störungen, indem sie wichtige Messwerte direkt im Blickfeld des Sportlers platzieren und so eine nahtlose Integration der Daten in das Rennerlebnis ermöglichen. Der technologische Vorteil schlägt sich in messbaren Leistungsvorteilen nieder:

- Kontinuierliches Feedback: Athleten erhalten ständige Datenaktualisierungen, ohne die Form zu stören

- Geringere kognitive Belastung: Kein mentaler Wechsel zwischen Rennen und Dateninterpretation

- Stabilisierte Physiologie: Beseitigung von kontrollbedingten Herzfrequenz- und Formschwankungen

- Verbesserte Präzision: Anpassungen von Moment zu Moment, um das Zieltempo oder die Leistung beizubehalten

Die Expertenperspektive: Race Strategy Deep Dives

Marathon-Magie: Der 5/5/5/5/6-Ansatz

Der olympische Marathontrainer Jack Daniels hat diese Strategie des Abschnittsmarathons populär gemacht, bei der das Rennen in fünf 5-Meilen-Segmente unterteilt wird, gefolgt von einem letzten 6,2-Meilen-Segment (für die vollen 26,2 Meilen). Für jeden Abschnitt gibt es spezifische Richtlinien für das Tempo:

- Meilen 1-5: 5-10 Sekunden pro Meile langsamer als das Zieltempo

- Kilometer 6-10: Ziel-Tempo

- Kilometer 11-15: Ziel-Tempo

- Kilometer 16-20: Zieltempo beibehalten (der kritische Abschnitt)

- Kilometer 21-26,2: Was auch immer im Tank bleibt

Diese strukturierte Herangehensweise führt, wenn sie präzise ausgeführt wird, zum begehrten Negativsplit und berücksichtigt gleichzeitig die physiologischen Herausforderungen der verschiedenen Rennphasen.

Triathlon Übergänge: Leistungsorientiertes Rennen

Im Triathlon hat das leistungsbasierte Tempo die Leistung beim Radfahren revolutioniert. Laut Joe Friel, renommierter Triathlon-Trainer und Autor von „The Triathlete's Training “, fahren die meisten Triathleten ihrer Altersklasse im ersten Drittel der Radstrecke 10 bis 15 % über ihrer nachhaltigen Leistung – ein kostspieliger Fehler, der ihre Laufleistung beeinträchtigt.

Der optimale Ansatz unterteilt das Fahrradsegment in Leistungsbereiche:

- Erste 10 Minuten: 95% der funktionellen Schwellenleistung (FTP)

- Mittlerer Abschnitt: 85-90% der FTP (angepasst an das Terrain)

- Finale 5K: 80-85% der FTP zur Vorbereitung auf den Lauf

Leistungsdaten in Echtzeit ermöglichen diese präzise Ausführung, insbesondere dann, wenn sie verfügbar sind, ohne die aerodynamische Position zu verändern.

Ultra-Ausdauer: Die 80/20-Regel

Bei Ultradistanzwettkämpfen wird die herzfrequenzbasierte Stimulation immer wichtiger. Das allgemeine Prinzip folgt einer "80/20"-Verteilung:

- 80% des Rennens: Bleiben Sie strikt unter 80 % der maximalen Herzfrequenz

- Letzte 20%: Erlaubnis, die Anstrengung zu erhöhen, wenn man sich stark fühlt

Diese konservative Herangehensweise trägt den metabolischen Gegebenheiten langer Anstrengungen Rechnung und reduziert die DNF-Rate (Did Not Finish) drastisch, wie Untersuchungen der Western States Endurance Run Database zeigen.

Von der Strategie zur Umsetzung

Die Wissenschaft der Renneinteilung ist eindeutig: Die strategische Verteilung der Anstrengung während eines Wettkampfs optimiert die physiologischen Ressourcen und führt zu besseren Leistungen. Doch das Wissen allein reicht nicht aus, um die Leistung zu erbringen - vor allem nicht unter dem physischen und mentalen Stress eines Wettkampfs.

Die ENGO überbrückt diese Lücke zwischen Wissen und Anwendung und verwandelt theoretische Rennpläne in praktische Ausführung. Durch den kontinuierlichen, unterbrechungsfreien Zugriff auf wichtige Messdaten ermöglicht sie Athleten auf jedem Niveau, während des gesamten Rennens fundierte Entscheidungen zu treffen.

Ganz gleich, ob Sie eine Olympiaqualifikation anstreben, eine Zeit für den Boston-Marathon erzielen oder einfach nur eine neue persönliche Bestzeit aufstellen wollen - die Fähigkeit, Ihre Rennstrategie präzise auszuführen, kann den Unterschied ausmachen. In einem Sport, in dem es auf Sekunden ankommt und in dem sich kleine Vorteile summieren, kann die ständige Verfügbarkeit der wichtigsten Messdaten - ohne Ablenkung oder Unterbrechung - der entscheidende Vorteil sein, der Ihr Rennerlebnis verändert.

Wenn Sie das nächste Mal an der Startlinie stehen, fragen Sie sich selbst: Sind Sie bereit, nach Gefühl zu fahren und auf das Beste zu hoffen? Oder möchten Sie lieber mit Zuversicht an die Sache herangehen und mit den Daten ausgestattet sein, die Sie genau dann brauchen, wenn Sie sie brauchen? Sie haben die Wahl - und den potenziellen Leistungsdurchbruch - selbst in der Hand.